Chers collègues,

Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !

Anh Nga

mercredi 31 décembre 2025

dimanche 30 novembre 2025

samedi 1 novembre 2025

mercredi 1 octobre 2025

Jeanne d'Arc 1960-1973

classes de 7e et de 8e

classe de 4e

ENS de Hué 1973-1977

4e année

Université de Rouen 1996-1997

salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hué 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

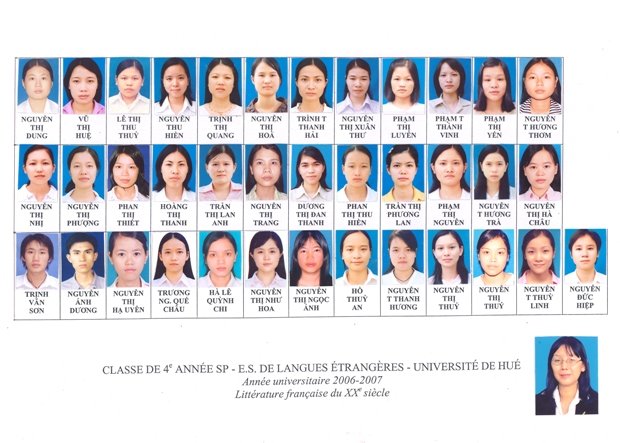

ESLE de Hué 2006-2007

Siem Reap 2007

anciens Rouennais

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

canh dần 2010

chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú